114.11.04 社會參與課程的學教影響力評估:滬青學探索;主講:涂敏芬

日期:114年11月04(星期二)12:20-14:10

對象:通識教育中心主管及教職員

地點:IA-502 城南創想空間

一、涂敏芬講師個人簡介:

現任淡江大學企業管理學系教授,長期投入永續管理、社會創新與大學社會責任(USR)相關教學與研究。她以「入世學術」為信念,主張學習應走出教室、連結社會,讓知識成為行動的力量。近年推動「滬青學」人才培育計畫,帶領學生以

設計思考、專題導向學習及影響力管理方法,實踐在地行動與社會關懷。

其開設的《服務科學與管理》獲111年度教學實踐研究績優計畫、《策略管理》課程榮獲2025《遠見》USR大學社會責任獎—永續課程組績優獎。以跨域整合的教學風格與溫暖堅定的引導力,培養學生從學習者成為改變者,實踐「讓學習有感,

讓行動有光」的教育理念。

二、主題摘要:

當大學教師設計社會參與課程,如何評估其真正產生了哪些改變?

本場分享將以「滬青學」為實踐場域,說明如何在課程中系統性導入「學教影響力評估」,以具體指標量化學生的學習成果、行為改變與社會回饋。內容將涵蓋滬青學的課程設計邏輯、影響力數據解讀,以及透過參與式網誌進行價值溝通。

三、重點記錄:

本次課程/會議聚焦於影響力評估與 SROI(Social Return on Investment)方法論之應用。

涂老師分享其投入影響力評估領域的實務經驗,並說明 SROI 作為一套「共同語言」,可協助團隊建立共識、提升溝通效率,重點不僅在於數值呈現,更在於清楚說明所創造的價值。

課程中說明 SROI 的核心架構,包含:

▪︎ 確認範圍與利害關係人

▪︎ 描繪成果

▪︎ 證明成果

▪︎ 確認影響力

▪︎ 計算 SROI

以及將影響力概念嵌入組織運作。並指出在教育與社會實踐情境中,需同時考量不同利害關係人所關注的成果面向,避免僅以參與人數或行政產出作為評估依據。

同時也針對團隊提出聚焦五項核心素養,避免視角分散。

1. 專業學習力

2. 流程設計力(因 PBL 需從 0 到 1 的方案設計)

3. 溝通協作力(強調可承接與交接,而非各做各的)

4. 參與實踐力(學生常受私事等因素影響,更需觀察參與度)

5. 團隊共同敘事的主軸。

此外,亦分享以問卷與資料統整方式,長期累積可比較的影響力數據,作為後續溝通與回應校內外需求的基礎,強調影響力呈現應具備可追溯性、可溝通性與一致性。

外界常質疑社會參與、社會實踐課程「沒在上課」,或認為學生並不在意,因此更需要透過歸因分析回應「學生的成長究竟有多少是因課程而發生」。

涂老師補充,學習成效能否持續是建置官方網站的原因之一。網站的瀏覽次數也能作為 SROI 的佐證資料,因此可以在能力範圍內主動累積可量化的數據。

案例:

▪︎ 參與公益平台 NPOChannel 「集食送愛」

▪︎ 淡江大學共培活動

▪︎ NPO HUB食物銀行

QA:

Q1:臺灣師範大學曾針對台大、師大與台科大進行問卷調查,探討社會實踐課程帶來的專業學習效益。結果顯示,台科大學生對「社會實踐與專業科目學習連結度」的評價最低;相較之下,台大與師大學生認為社會實踐中仍有相當程度的專業學習與應用,是否可解讀為台科大學生認為社會實踐促進專業學習的程度較低?

A1:之所以從「重要程度」切入,是引用永續報告書中重大性分析的概念、抓大放小,並非否定關聯性,而是要在特定情境下釐清學生認為哪些素養更重要。

Q2:社會實踐通常跨領域合作,每位成員投入的專業僅為整體的一部分,因此個別專業的展現有限,是否可能影響學生對專業連結的感受?

A2:社會參與課程常被誤解為「沒有上課」,因此會將專業內容錄成影片供學生課前自學,課堂上則聚焦在流程與方案設計的討論,且不同學校的課程脈絡與場域情境不同,也會影響學生對專業學習的認知。

課程範疇與定位需在課綱清楚標示,讓學生提前了解該課培養的是專業能力或實作能力,以避免期待落差。

通識中心同仁與涂敏芬教授大合照

涂敏芬教授分享

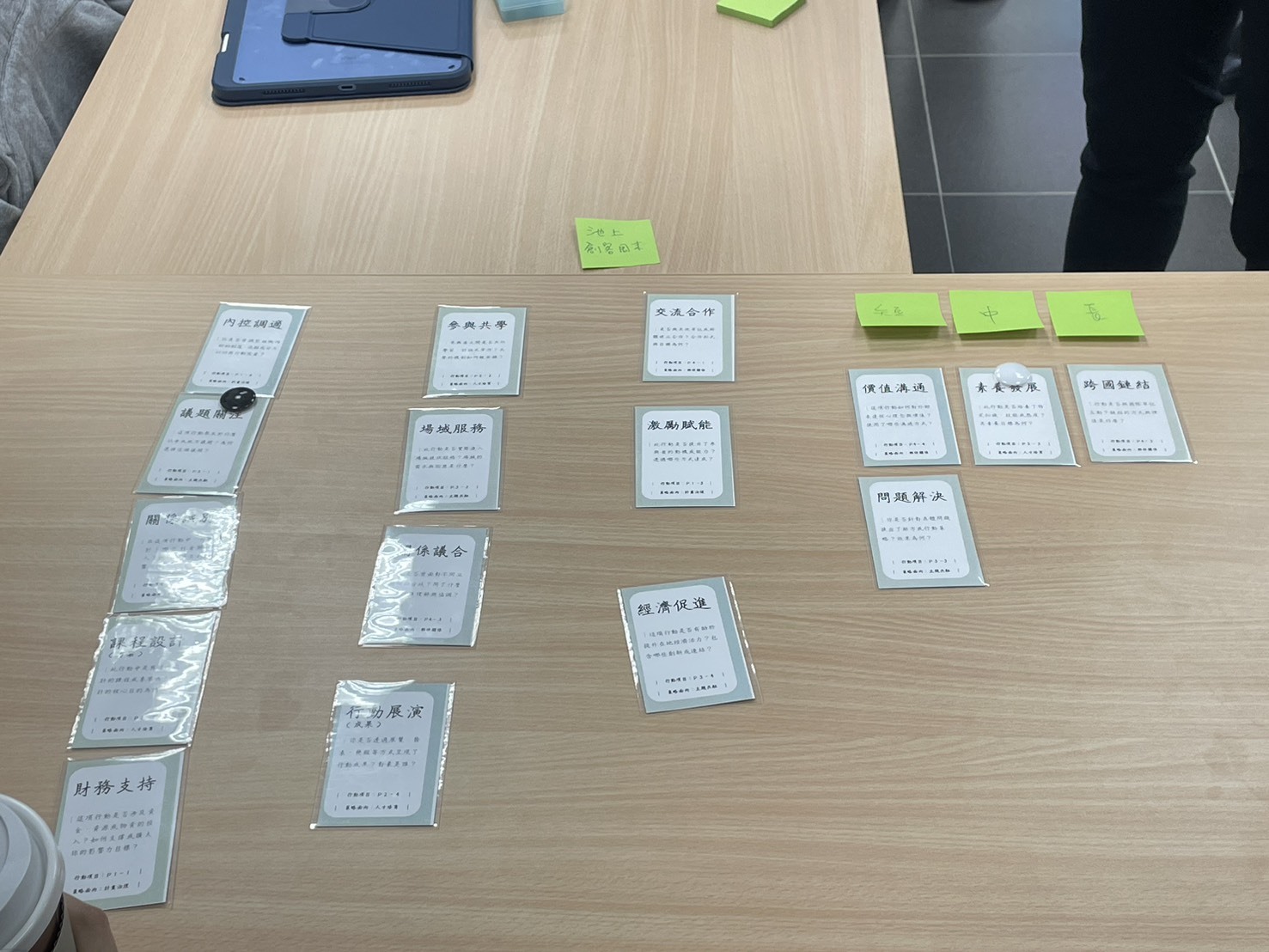

涂敏芬教授分享社會參與課程學教影響力評估工具